食品学院罗安伟教授团队在猕猴桃采后冷害控制方面取得新进展

作者:王娟君 牛耀星 发布日期:2025-04-30 浏览次数:

近日,食品学院果蔬贮藏与加工团队罗安伟教授课题组在猕猴桃采后冷害控制研究方面取得新进展。研究成果相继在中科院一区TOP期刊《Postharvest Biology and Technology》上发表论文2篇,题目分别为“Transcriptome analysis reveals salicylic acid treatment mitigates chilling injury in kiwifruit by enhancing phenolic synthesis and regulating phytohormone signaling pathways”“Role of methyl jasmonate in alleviating chilling injury in ' Xuxiang ' kiwifruit: Insights from transcriptomic evidence”。2021级博士研究生牛耀星为第一作者,罗安伟教授为通讯作者。

猕猴桃( Actinidia deliciosa )作为典型的呼吸跃变型水果,常温下极易发生腐败变质。因此,通常采用低温贮藏(0℃)以延长货架期。然而,长期低温贮藏容易导致冷害的发生,主要表现为果肉出现水渍状斑点、褐变、木质化等现象,出库后迅速软化腐烂,严重影响其食用和商业价值。茉莉酸甲酯(Methyl jasmonate,MeJA)和水杨酸(Salicylic acid,SA)作为天然植物激素,已被证明是缓解果蔬冷害的关键信号分子。团队通过外源MeJA和SA处理猕猴桃果实,系统探究二者减轻果实冷害的作用机制,旨在为猕猴桃采后冷害防控提供理论与技术依据,解决猕猴桃采后冷害卡脖子技术难题。

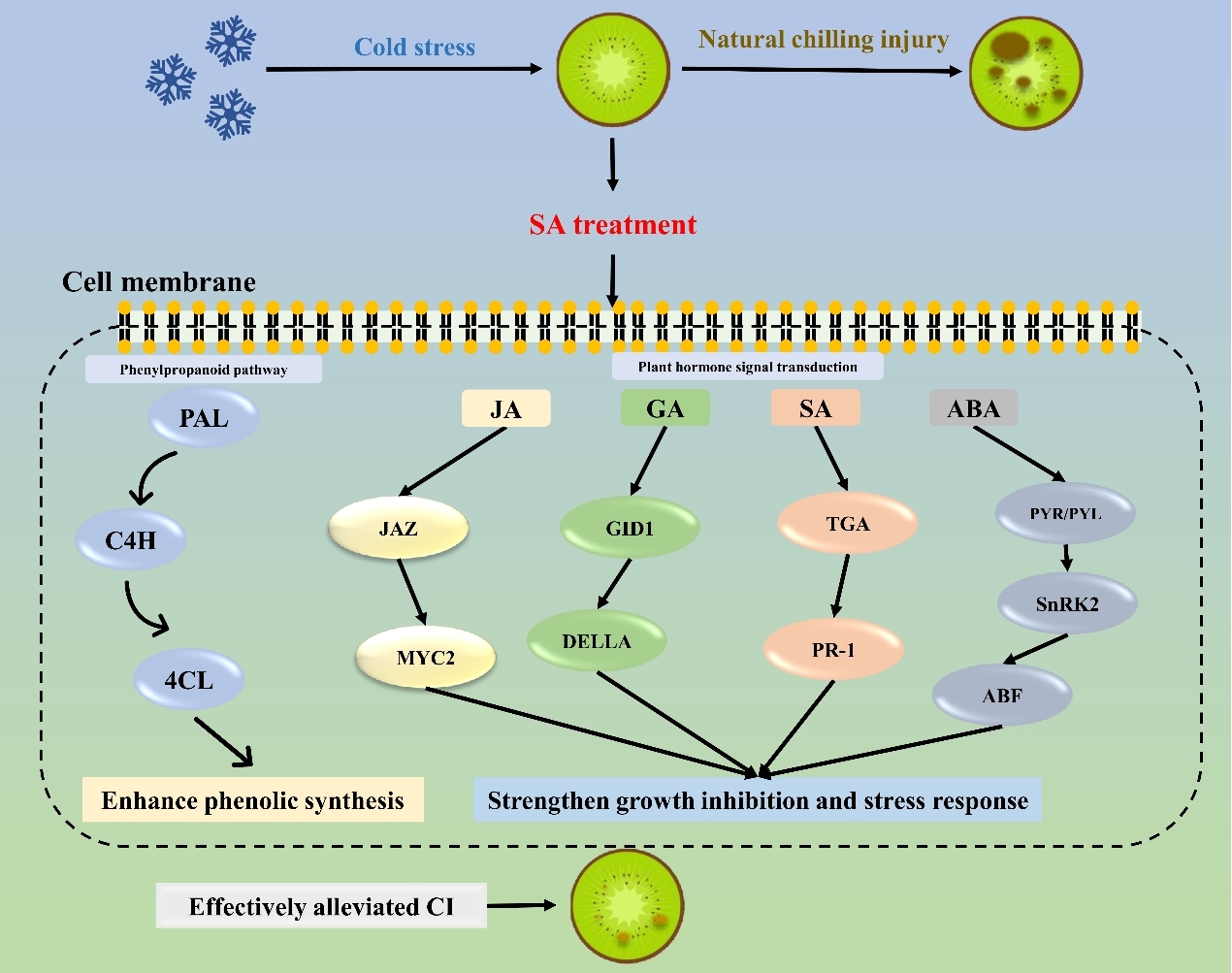

研究表明,外源SA能够显著减轻“海沃德”猕猴桃采后冷害症状,主要通过以下机制:(1)通过激活苯丙烷代谢通路,提升苯丙氨酸解氨酶(PAL)、肉桂酸羟化酶(C4H)等关键酶活性,促进酚类物质合成与积累,从而增强果实抗氧化能力;(2)调控植物激素信号转导通路,实现生长-胁迫响应的动态平衡;(3)通过促进脯氨酸合成及平衡内源激素(脱落酸、水杨酸、茉莉酸甲酯、赤霉素)水平,维持细胞结构完整,增强细胞抗逆性。该调控过程通过多通路协同作用,减轻低温胁迫对果实细胞的损伤。

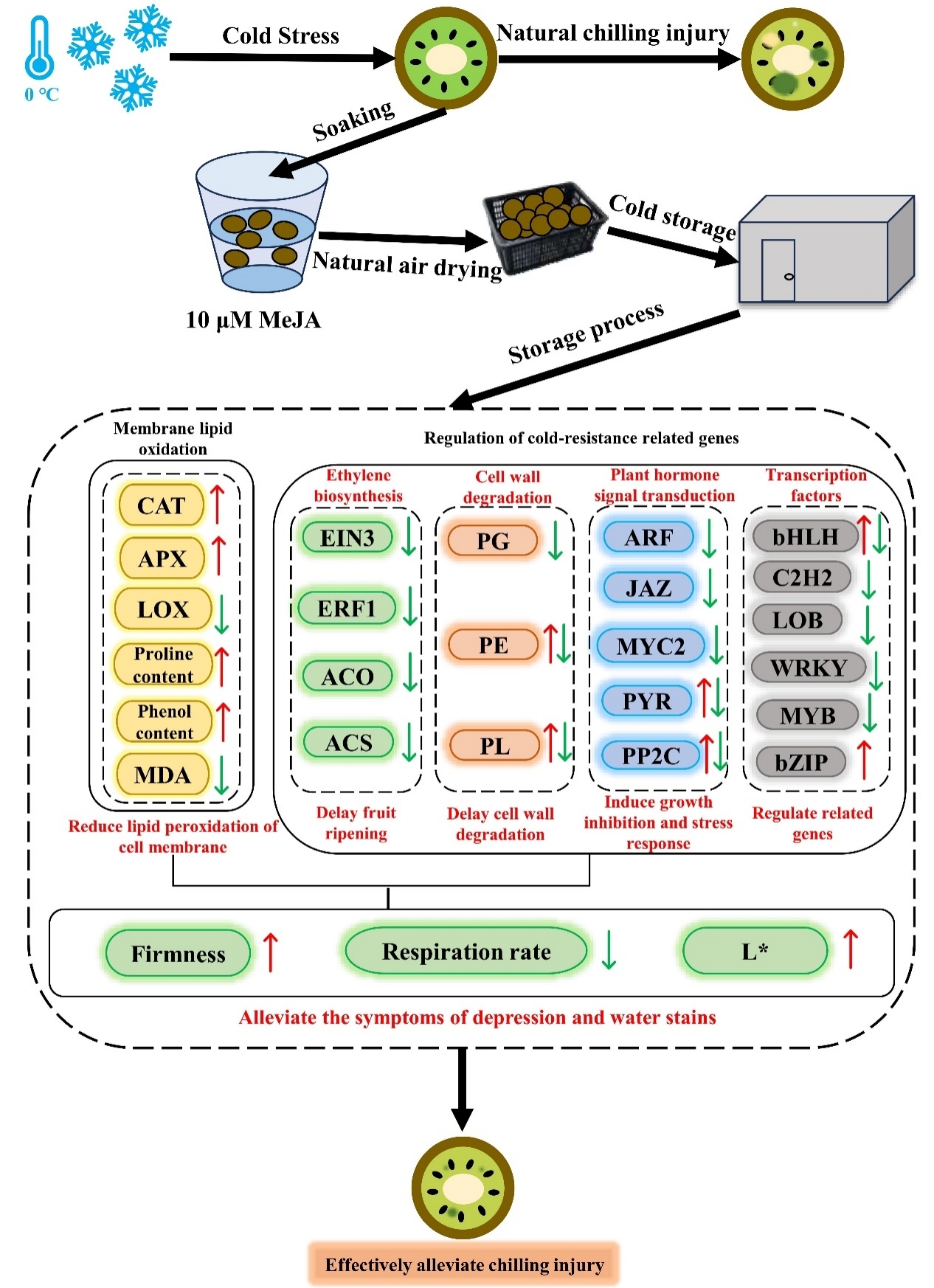

结果表明,外源MeJA通过抑制膜脂过氧化相关物质和酶的活性,以及调节与乙烯生物合成、细胞壁降解、植物激素信号转导的多个关键基因和关键转录因子,有效缓解了“徐香”猕猴桃的冷害症状。通过顺式作用元件预测筛选了关键基因,并预测了蛋白质理化性质及二级和三级结构。该研究为外源SA和MeJA调控猕猴桃冷害的生理生化机制及关键基因提供了理论依据,为猕猴桃采后贮藏与冷链物流中冷害的控制及减损增效提供了技术支撑。

该研究得到陕西省重点研发计划(2018ZDXM-NY-056)的资助。